肝機能障害

肝機能障害とは

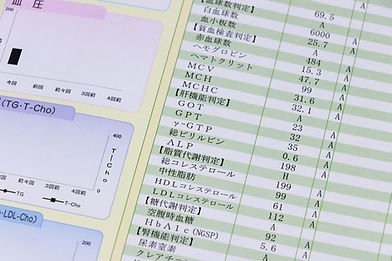

肝機能障害とは、何らかの原因により肝臓の機能が障害されている状態をいいます。 肝臓に炎症を起こした状態であることが多く、一般に肝炎と呼ばれることもあります。 いろいろな原因で肝障害は起こりますが、主な原因はB型、C型肝炎ウィルスなどのウィルス性肝炎による肝障害、自己免疫の異常や膠原病などに伴う肝障害、アルコールの過剰摂取や肥満・糖尿病に伴う脂肪性肝炎による肝障害、薬剤の服用による薬剤性肝障害などがあります。肝機能障害では自覚症状がないことが多く、血液検査で初めて肝機能障害が分かる場合がほとんどです。血液中の肝酵素や胆道系酵素の数値は肝機能障害の程度を反映するため、数値が高いほど肝臓の障害が大きいことを意味します。肝機能障害を認めた場合には、障害の程度や原因によっては薬物治療が必要な場合もあります。一方で肝機能障害を放置した場合には、肝炎が進行し肝硬変や肝臓がんなど生命に関わる重大な病気に進行する可能性もありますので、注意が必要です。

肝機能障害の進行と検査

肝臓はもともと再生能力、予備能力に優れている臓器で、障害を受けた肝細胞の仕事を、生き残った肝細胞が肩代わりして、肝臓全体の機能を維持し、目に見える症状はなかなか現れません。このため肝臓はよく「沈黙の臓器」と言われ、気付かないうちに病状が進んでいる場合があります。病気がある程度進行して初めて症状として現れます。

肝機能障害が進行するとみられる症状には、全身倦怠感、食欲低下、黄疸、皮膚のかゆみ、下肢のむくみなどがあります。 明らかな症状が出現している場合は、肝機能障害がかなり進行している可能性があるため、症状がないうちから健康診断や人間ドックなどで定期検査をすることが重要です。

逆流性食道炎

逆流性食道炎とは

逆流性食道炎とは、胃の内容物(主に胃酸)が食道に逆流することにより、食道に炎症を起こす病気です。 健康な人でも胃酸の逆流がみられることはありますが、時間が短いため問題になることはありません。 逆流の時間が長くなると、食道の粘膜は胃酸に対し弱いため食道に炎症を起こすようになります。

逆流性食道炎の検査

食道内視鏡検査により口または鼻から細い管(内視鏡)を食道に入れて、食道の粘膜の状態や、食道と胃の接合部の緩さなどを直接観察します。 炎症などによる粘膜の障害が認められれば逆流性食道炎と診断できます。 検査前日の夜から食事の制限などがありますが、がんやその他の病気がないかどうかも確認できるのでぜひ受けたほうが良い検査です。

胃炎

胃炎とは

胃炎とは、胃の粘膜に炎症が起きている状態です。 胃炎は、感染、過度のストレス、ある種の薬剤、免疫系の病気など、様々な要因によって起こります。 胃炎の症状には、腹痛や腹部不快感、吐き気や嘔吐などがあります。

胃炎の検査

症状と合わせて食事内容や飲み物、薬剤の服用などについて詳しくおうかがいします。必要に応じて胃内視鏡検査で胃の粘膜の状態を確認します。内視鏡検査では胃の粘膜を観察してピロリ菌の感染や胃粘膜の萎縮がないか調べます。慢性胃炎では胃がんの発症リスクが上がるため早期に発見して適切な治療を受けることが大切です。

医院案内

-

分かりやすく丁寧な説明を心掛けます。

-

「人を診る」医療を心掛けます。

-

苦痛の少ない内視鏡検査(胃カメラ)を心掛けます。

-

マイナ受付致します。マイナカードを保険証として使えます。

医院の特徴

休診日:水曜・土曜午後、日曜・祝日

※ 診療は予約制です。ご予約の上、ご来院ください。

医院概要